这是央视拍摄的纪录片《镜子》中开篇的一句话。在这部被称为“中国首部深度探讨家庭情感教育的真实电影”的三集纪录片中,三个家庭因为三个孩子的辍学和各种不良行为陷入困境。于是,父母把孩子们送入了一所教育机构,希望可以用三个月的时间使他们发生改变。

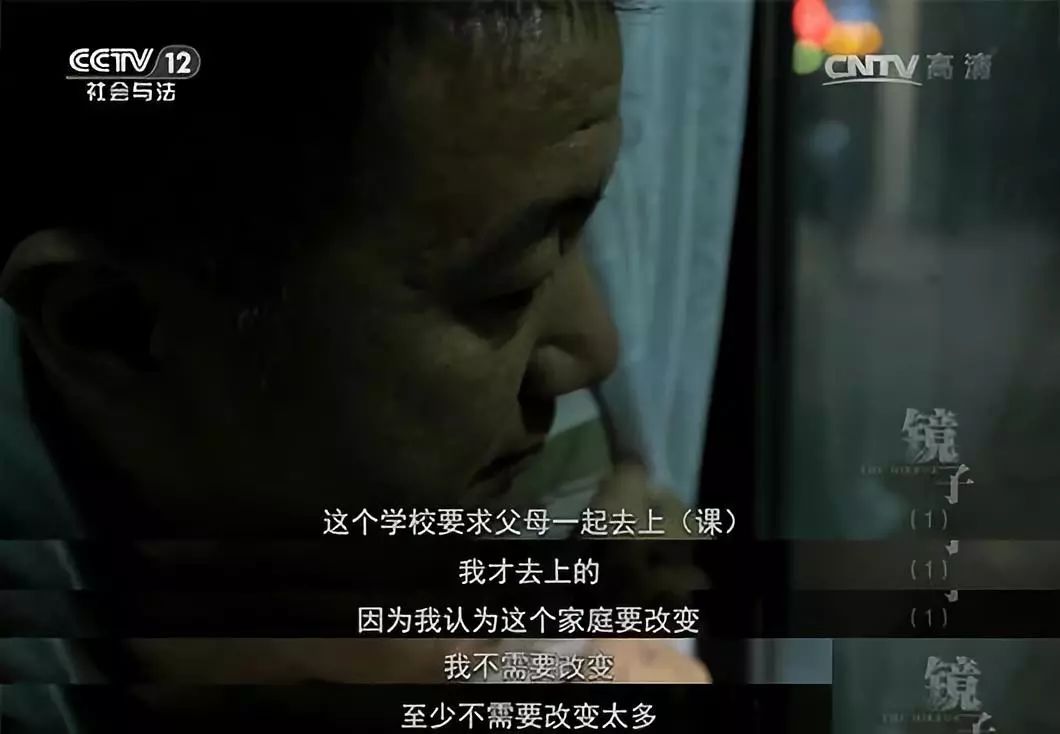

与此同时,家长们也会进入“家长学堂”进行学习。虽然开始时,很多家长是排斥的:

但是在家长学堂中,心理咨询师老师的一席话,却打动了很多家长的心:

“在这个社会上,律师是需要拿证的;开车要拿驾照;我们心理咨询师执业也要拿心理咨询师证。做爹做妈是不用拿证的,我们就这么做了。问题是,就这么做了,我们却要做一辈子。这是我们一生做的最长的一个角色,反而我们没有去学习。”

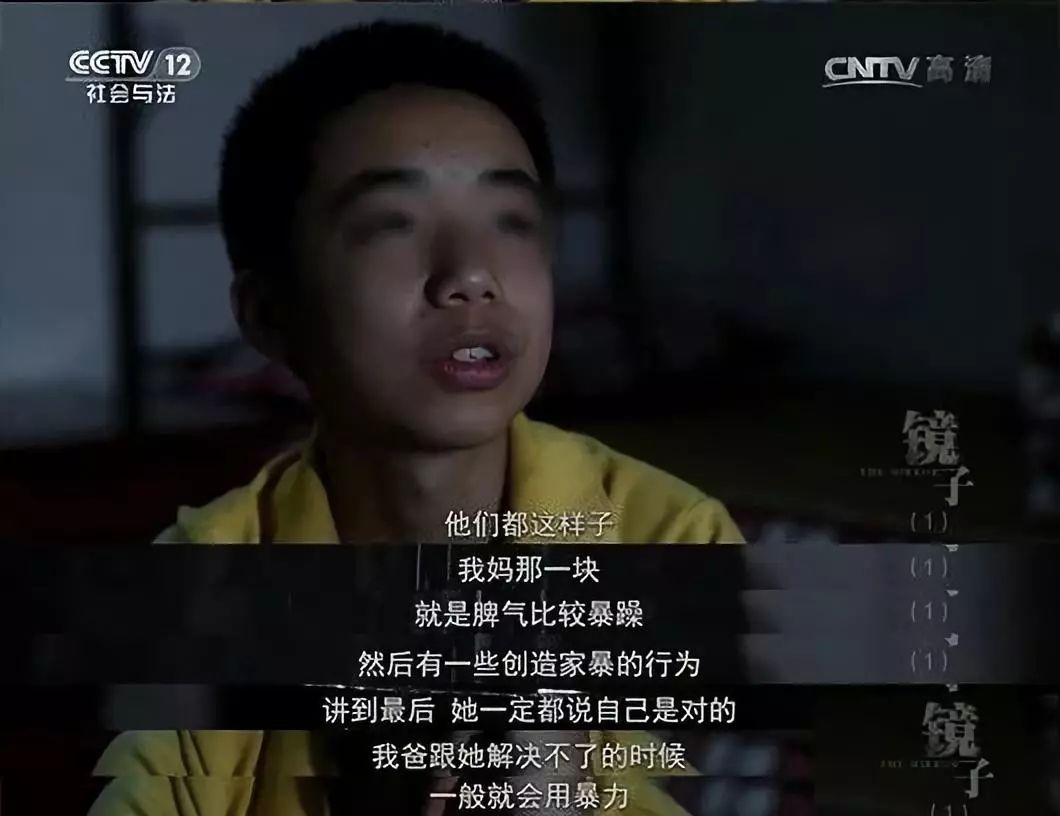

随着故事的逐渐展开,孩子们和父母们都开始慢慢地吐露心声:

虽然,把孩子送进封闭的机构接受“改造”的做法仍然值得商榷,但家长和孩子都踏出的这愿意改变的一步,却毋庸置疑是令人欣慰的。

在著名家庭治疗师维琴尼亚·萨提亚(Virginia Satir)看来,通过体验、人文关怀,和沟通来推动家庭成员的改变,是帮助家庭走出困境,实现学习和成长的重要方式。

下面,我们可以一起来看一段萨提亚进行家庭治疗的片段。

在这个片段里,我们可以清晰地看到萨提亚模式(Satir Model)家庭治疗的一些核心概念,比如一致性沟通、对互动的重视,等等。

萨提亚模式的家庭治疗主要以三大主轴、四大目标、五大自由为重点。

三大主轴,指的是以“我”、“你”和“情境”为中心进行沟通,在这里,萨提亚强调了“一致性”的重要。一致性沟通,需要沟通双方注意保持言语与姿态、感受的一致,而不是以压抑情感的态度说出心口不一的话。

萨提亚模式的四大目标,则指的是:

提高个案的自我价值(自尊):个人对自己的价值判断、信念或感受;

帮助个案为自己做出选择:鼓励个人至少有三个选择;

帮助个案负责:感受是属于我们的,我们驾驭自己的感受,而且经由我们的感受经验喜乐与生命;

帮助个案表里一致:同时接触到个人的感受、自我及人类共通的情感,并接纳原有的存在。

而五种自由则代表了:

自由地看、自由地听,这里有些什么;而不是该是什么、曾是什么,或将会是什么;

自由地说出想法和感觉,来代替应该如何想、应该如何感觉;

自由地去感受,来代替应该如何感受;

自由地请求,而非永远等待别人的允许;

自由地探索和冒险,而不是只能选择安全无虞的道路,不敢做任何的变化。

(——简单心理Uni·家庭治疗系统课程《走进萨提亚家庭治疗模式》)

萨提亚曾将人类的内心比作一座喷泉,里面有无数的“小喷嘴”。如果个体的能量是自由流动的,那么这些喷嘴便是打开的;但是如果很多喷嘴是关闭的——这通常发生在人们告诉自己”该做什么“、”不该做什么“时,那么人就只能活出一半的生命。

“当我们打开这些喷嘴时,我们就打开了我们生命中的可能性。”萨提亚说道。

在下面这段采访中,我们或许可以了解更多萨提亚关于家庭治疗的看法。

的确,正如萨提亚所说:“人们的感受不是用来决定什么事情应该发生的。感受就像体温计、温度计,是向我们展示事情原本的样子的。”当感受被封闭,个体便极有可能陷入分裂的状态,而各种问题与困境也由此产生。

反观纪录片《镜子》里的很多片段,我们也许会有更多自己的思考。大概,纪录片里的家长和孩子们都还是各自角色中的小学生,虽然生而为家人,却从未懂得如何真正成为“一家人”。而通往成长的道路,一定不是某一位家庭成员单方面的改变,而是整个家庭朝着同一个方向所付出努力,用一根根木头架起彼此沟通的桥梁,最终才握在一起的双手。

这面照着无数中国家庭的镜子,也会让你在里面看到自己吗?

如果看到了,就请开始改变吧。